僋儕僢僋

It is go to a natural material and a coloring photograph.

僩儘乕儕儞僌梡儖傾乕僿僢僪傪惂嶌

乮僇僕僉丒儅僌儘丒僒儚儔丒僇僣僆梡奺庬僩儘乕儕儞僌僿僢僪乯

The lure head for trolls is made (for PacificBlue&Striped

marlin Spanish mackerel bonitos).

僋儕僢僋![]() 丂揤慠慺嵽偲敪怓幨恀傊俧俷

丂揤慠慺嵽偲敪怓幨恀傊俧俷

It is go to a natural material and a

coloring photograph.

|

||||

| 奓偱嶌傞儖傾乕僿僢僪 | ||||||||||||||||||||||

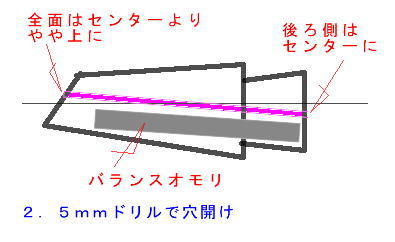

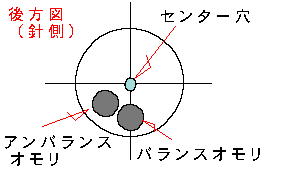

| 榋妏宍偺奓揬傝晅偗梡搚戜傪嶌傞 億儕僄僠儗儞僇僢僾偵棧宆嵻傪揾晍偟偨搚戜傪捿傞偟帟壢梡僔儕僐儞僑儉傪棳偟崬傫偱 搚戜惢憿梡偺墯宆傪嶌傞丅乮嵍敡怓偺宆榞乯 宆榞偵儖傾乕偺奀掙懁偵埵抲偡傞傛偆偵朹忬僆儌儕傪捿傞偟丄僄億僉僔亄億儕僄僗僥儖 庽帀乮廳崌懀恑嵻僷乕儊僢僋俶偺堦塼惈乯傪棳偟崬傫偱屌壔乮栺侾侽暘乣俀侽暘乯 屌壔屻丄敳偒庢傞偲搚戜偺弌棃忋偑傝丂俀丏俆倣倣僪儕儖偱寠奐偗偡傞丅 |

傑偢丄搚戜慜柺偵奓偺岤傒偺弸偄晹暘傪忋婰偺傛偆偵 僄億僉僔庽帀偱揬傝晅偗傞丅 搚戜偺榋妏宆偵崌傢偣偰奓傪嶍傞丅奓偺晹暘傕僪儕儖偱 寠奐偗 僨傿僗僋僒儞僟乕偑偁傟偽娙扨偵丒丒丒柍偗傟偽僟僀儎儌 儞僪僇僢僞乕尋杹梡偺懁柺偱嶍偭偰偔偩偝偄丅 |

|||||||||||||||||||||

| 巊梡偡傞庽帀偵偮偄偰 | ||||||||||||||||||||||

| 仸丂搚戜偺宆梡偵偼怣墇壔妛偺崅堷偒楐偒嫮搙僔儕僐儞庽帀傪巊梡偟偰偄傑偡丅 仸丂搚戜偵巊梡偡傞庽帀偼丄億儕僄僗僥儖侾侽侽亾偺暔偼梕堈偵廳崌屌壔偟傑偡偑丄僪儕儖寠偁偗帪偵婽楐偑擖傝傗偡偄丅 丂丂 傑偨僷乕儊僢僋N偑懡偄偲帺慠偵傂傃妱傟偑弌傑偡丅 丂丂 僄億僉僔庽帀亄億儕僄僗僥儖堦塼惈偺暔偑嫮搙揑偵桪傟偰偄傞傛偆偱偡丅廳崌偟偵偔偄偱偡偑僷乕儊僢僋N偼彮側栚 丂丂 偑椙偄傛偆偱偡丅崱偺偲偙傠僪儕儖寠偁偗帪丄俁擭曻抲屻傕帺慠婽楐偲偐弌棃偰偄傑偣傫丅 丂丂 擖庤弌棃偵偔偗傟偽俀塼惈偺僄億僉僔庽帀偺傒偱傕椙偄偲巚偄傑偡丅 |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| 搚戜偺摟柧偝傪妶偐偟忋壓嵍塃寠奐偗埵抲傪妋擣偟側偑傜俀丏俆倣倣僪儕儖偱 椉懁偐傜寠傪奐偗傞丅嵍塃偺僘儗偼夞揮偡傞偺偱丄摿偵拲堄偟偰寠奐偗偡傞丅 |

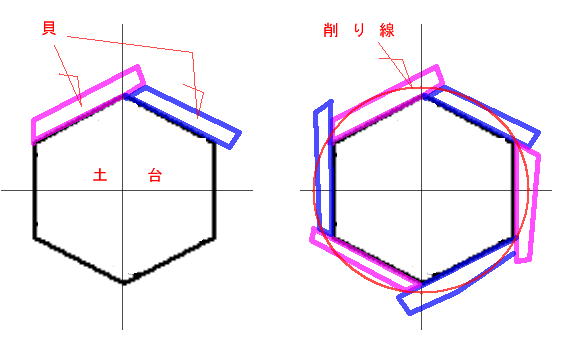

奓傪僟僀傾儌儞僪僇僢僞乕偱抁嶜忬偵愗抐乮幨恀偼栭岝奓乯 偙偺嵺恀忋傛傝傗傗屻曽偐傜尒偰椙偔岝傞傛偆岦偒傪峫偊偰 僇僢僩偡傞丅 揬傝晅偗柺傛傝暆峀偵愗傞丅揬傝晅偗柺偼暯傜偵偟偰偐傜 揬傝晅偗丄榩嬋偑戝偒偄応崌搑拞偱僇僢僩棎揬傝偵偡傞丅 仸丂攋曅摍旘嶶偺応崌偁傞偺偱丄杊岇儊僈僱丄弌棃傟偽 丂丂丂僼儖僼僃僀僗僞僀僾偺暔偱杊岇偟偰壓偝偄丅 |

|||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| 搚戜偺悺朄偱偡丅 偙傟偵奓摍偺慺嵽偺岤枴偑壛傢傝傑偡丅彫宆偱偡偑怑嫏梡偺僇僕僉梡偲偟偰 幚愌偺偁傞僒僀僘偱偡丅挿偄傎偳朶傟乮摦偒乯偑戝偒偔丄抁偄掱摦偒偑彫偝偔 側傝傑偡丅僩儘乕儕儞僌懍搙偺寭偹崌偄偑偁傝傑偡偑丄朶傟偺戝偒偡偓傞暔 偼僸僢僩乮僇僕僉偺偪傚偭偐偄乯偼懡偄偱偡偑僼僢僋傾僢僾棪偼掅壓偟傑偡丅 |

傾儞僶儔儞僗僆儌儕乮僲僂僴僂岞奐乯 晛捠斕攧梡彜昳偵偼晅偗傑偣傫偑丄悈暯曽岦偺娚傗偐側 摦偒傪墘弌偟傑偡丅庛偭偰儓儘儓儘偡傞嫑傪墘弌偟偨偄偲偄偆 堄恾偱丄巹払偺僠乕儉偱奐敪偟偨傕偺偱偡丅 幚嵺巊偭偰傒傞偲僸僢僩棪偑奿抜偵忋偑傝傑偡丅摦偒偵偮偄 偰偼幚巊梡偱墧朹偺挿偝傪彮偟偯偮僇僢僩挷惍偟偰偔偩偝偄丅 |

|||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| 搚戜偵揬傝晅偗柺傪暯傜偵偟偨奓傪忋恾偺條偵僄億僉僔庽帀偱揬傝晅偗 偰偄偔挘傝晅偗偑廔傢偭偨傜丄杮懱傪夞揮偝偣側偑傜塃恾愒墌偐傜奜偺 晹暘傪僌儔僀儞僟乕偱戝傑偐偵嶍傝庢傞丅偦偺屻摨條偵杮懱傪夞揮偝偣 側偑傜儀儖僩僨傿僗僋僒儞僟乕偱惍宍 |

僸僢僩帪偺價儖偵傛傝懪寕偵傛傞奓偺扙棊杊巭偺偨傔 侽丏俉倣倣偔傜偄偺抾孁偱屌掕丄僶僼偱尋杹偟偰姰惉 嵍丗栭岝奓丂塃丗擔杮傾儚價 |

|||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| 奓偺挶斣晅嬤偱嶌偭偨戝宆僇僣僆丄僩儞儃梡儖傾乕 働儞働儞拞偟偽偟偽戝宆偺僉僴僟偑怘偄晅偄偰偒偰 俇侽崋傪堷偒偪偓偭偰偄偭偨傝偡傞丅 |

愒媿帺嶌昳 愒媿偺愙拝偼僄億僉僔庽帀偼愙拝偟偵偔偄丅傾儘儞傾儖僼傽乕 偺傒偐傾儘儞傾儖僼傽乕揾晍偟偰偐傜愙拝偡傞丅 |

|||||||||||||||||||||

| 妏傪棙梡偟偰儖傾乕傪嶌傞応崌 幨恀偼儎僊偺妏偺応崌偩偑丄愒媿傕傎傏摨條偺峴掱偱偡丅偳偪傜傕寣偺晅偄偨惗偺忬懺偺妏偺壛岺偵側傝傑偡偺偱丄寣摍偵庛偄恖偼婥帩偪 埆偄偐傕丅揤慠暔偱昁偢偟傕搒崌偺椙偄戝偒偝傗榩嬋偼偟偰側偄偺偱丄梊傔偦偺傑傑榩嬋傪棙梡偡傞応崌偲抁嶜忬偵僇僢僩屻棙梡偡傞応崌傪 峫椂偟偰僇僢僩偡傞偙偲偑昁梫偱偡丅 儎僊妏偼丄儊僗偺暔傪巊梡偟傑偡丅儊僗偺妏偼壓婰幨恀偺傛偆偵榩嬋偑娚傗偐偱擏岤傕偁傝傑偡偑丄梇偺妏偼榩嬋偑戝偒偔擏岤傕敄偔偰壛岺 偑崲擄偱偡丅 |

||

|

||

| 儎僊偺妏乮惗乯塃僇僢僩偟偰拞崪敳偄偨暔丄愗抐偼枩椡偱 屌掕偟偰椻搥怘昳丄僾儔僗僠僢僋丄寉崌嬥梡僲僐僊儕偱愗抐偡傞丅 |

妏偺拞偼崪偑擖偭偰嬝偱偮側偑偭偰偄傞偺偱僇僢僞乕偺 恘傪擖傟偰愗抐丄彍嫀偡傞丅拞崪偼攑婞 |

|

| 僇僢僩屻丄拞崪傪敳偄偰敄偄師垷墫慺巁僫僩儕僂儉乮僴僀僞乕乯 梟塼偵捫偗偰徚撆丄墭傟偼屆偄帟僽儔僔偱彍嫀屻悈愻偄 姡憞偝偣偨傕偺 |

僇乕僽晹暘傪棙梡偱偒傞傛偆偵愗庢慄傪擖傟偰僇僢僩丄 梋傞晹暘傕挘傝崌傢偣偱棙梡偱偒傞傛偆暆傪搚戜偵 崌傢偣偰抁嶜忬偵僇僢僩 |

|

| 愭抂偐傜俀僇僢僩栚丄嵍塃傪僨傿僗僋僒儞僟乕偱偡傝偁傢偣 | 傾儘儞傾儖僼傽乕偱愙拝偡傞丅屌壔偡傞傑偱椫僑儉偱屌掕 屻偱堦婥偵惍宍偡傞偺偱彮乆偺僘儗偼俷俲丂 |

|

| 愭抂偐傜俁僇僢僩栚丂梋暘側晹暘傪彍嫀丄僨傿僗僋僒儞僟乕偱 暯傜偵偡傝偁傢偣傞 |

傾儘儞傾儖僼傽乕偱愙拝偡傞丅屌壔偡傞傑偱椫僑儉偱屌掕 屻偱惍宍偡傞偺偱彮乆偺僘儗偼俷俲丂 |

|

| 愭抂偐傜俀僇僢僩栚 挘傝崌傢偣偰朹僆儌儕偲僀僇庢傝晅偗晹憰拝 |

愭抂偐傜俁僇僢僩栚 挘傝崌傢偣偰朹僆儌儕偲僀僇庢傝晅偗晹憰拝 |

|

| 挘傝崌傢偣傞応崌 奓偺応崌傕傎傏摨條偺曽朄偱嶌傝傑偡丅摦暔妏摍偼僛儕乕忬傾儘儞傾儖僼傽乕丄奓椶偺応崌偼僄億僉僔庽帀傪巊梡偟偰愙拝偟傑偡丅 摦暔妏偵僄億僉僔庽帀偼恊榓惈偑埆偔偡偖偵攳棧偟傑偡丄僄億僉僔庽帀傪巊偆応崌偼丄梊傔妏偵傾儘儞傾儖僼傽揾晍偟偰偐傜巊偄傑偡丅 |

||

| 嘆丂僆儌儕傪巇崬傫偩搚戜偺愭抂晹暘乮摴巺懁乯偵擏岤晹暘傪傗傗 丂丂 戝偒傔俇妏宍僇僢僩偟偨暔傪揬傝晅偗傞丅 |

嘇丂愙拝嵻偑屌壔屻丄愭抂偵揬偭偨妏傪搚戜柺偵崌傢偣偰僨傿僗僋 丂丂丂僒儞僟乕偱嶍傝傑偡丅 |

|

| 嘊丂搚戜柺偺暆傛傝峀傔偵僇僢僩偟偨妏偼丄搚戜柺偵摉偨傞懁傪 丂丂 暯傜偵尋杹丄侾曽傪搚戜偵崌傢偣偰孹幬傪偮偗傑偡丅 丂丂 嬌抂偵敄偄暔丄偹偠傟偨暔偼彍奜偟傑偡丅岤枴偺桳傞晹暘傪巊梡 |

嘋丂搚戜偵崌傢偣偰侾枃偯偮揬偭偰偄偒傑偡丅妏晹暘偼廳側傞傛偆偵 丂丂丂孹幬傪崌傢偣偰壓偝偄丅 |

|

| 嘍丂俇枃揬偭偨強傪愭抂曽岦偐傜尒傞偲偙偆側傝傑偡丅 | 嘐丂懁柺偐傜尒傞偲偙傫側姶偠偱偡丅撌墯偱丄偆傢乕壗偠傖偙傟 丂丂丂偭偪傘偆姶偠 |

|

| 嘑丂梋暘側晹暘傪愗傝棊偲偟偰夞揮偝偣側偑傜峳嶍傝宍傪惍偊傞丅 丂丂 杸嶤擬偱從偗偙偘側偄傛偆拲堄偟偰儀儖僩僨傿僗僋僒儞僟乕偱 丂丂 堦婥偵巇忋偘傑偡丅 |

嘒丂侽丏俉倣倣僪儕儖偱寠奐偗傾儘儞傾儖僼傽揾偭偨抾孁傪 丂丂巋偡丅乮攳棧杊巭乯 丂丂嵶偄寠奐偗偼丄儖乕僞乕傪巊梡偐曋棙偱偡丅 |

|

| 嘓丂僀僇庢傝晅偗梡僉儍僢僾庢傝晅偗偰俀丏俆倣倣僪儕儖偱寠傪娧捠 | 嘔丂儀儖僩忬偵僇僢僩偟偨僒儞僪儁乕僷乕偱尋杹惍宍偟偰 丂丂姰惉両奓偺応崌偼僶僼偱偝傜偵尋杹偡傞丅 |

|

| 宍忬偲摦偒怓摍 | ||

| 僐僫宆乮僂僌僀僗奓乯 儔僂儞僪僇僢僩 |

僐僫宆僗僩儗乕僩乮栭岝奓乯 僼儔僢僩僇僢僩 |

朇抏宆乮愒媿乯 |

| 儖傾乕傕忋婰埲奜偵嵟嬤彮側偔側偭偨丄嵍塃偺摦偒偺戝偒偄暯宆丄棳峴偺僜僼僩儅僥儕傾儖傪巊偭偨僔儑乕僩僿僢僪丄壥偰偼僀僇偺帹條偺暔傑偱晅偄 偨暔傑偱庬乆偺暔偑弌夞偭偰偄傞偑丄慏懍偑堦掕側傜愭抂晹暘偺柺愊偑戝偒偄傎偳椙偔摦偒丄僿僢僪晹暘偺慡挿偑挿偄傎偳椙偔摦偔埆偔尵偊偽朶 傟傞偲尵偆偙偲偱丄堦尒椙偝偦偆偵巚偆偑丄僇僕僉傕僄僒傪怘偆偺偑埬奜壓庤偩偟丄儅僌儘偼峏偵壓庤偩丅朶傟偡偓傞儖傾乕偼堦弖偺傾僞儕偼悢偑 懡偔偰傕幚嵺怘偄崬傒偼埬奜彮側偄丅 懎偵尵偆僇僕僉偑偠傖傟傞偲偐梀傇偲尵偆忬懺偱丄偦傟傜偟偄傾僞儕偑偁偭偰傕僼僢僋傾僢僾偵帄傜側偄丄慏懍偑憗偡偓傞応崌傕摨條偺働乕僗偑懡 偄丅傗偼傝慏懍偵傕傛傞偑丄嬌抂偵朶傟偡偓側偄掱乆偲尵偆偐僶儔儞僗偺椙偄摦偒偺傕偺偑椙偄傛偆偩丅儕乕僟乕傕抁偄偲朶傟挿偄傎偳摦偒偑墴 偝偊傜傟傑偡丅 慺嵽傕揤慠慺嵽埲奜偵楙傝暔偲屇偽傟傞庽帀惢丄揤慠慺嵽傪傾僋儕儖庽帀偱暍偭偨暔丄僔儕僐儞僑儉摍偙傟傑偨庬庬偺傕偺偑弌偦傠偭偰偄傞偑丄 悈怓偺埫偄杮搚晅嬤偺奀偱偼丄奀悈傪媧廂偟偰撈摿偺岝戲偺弌傞椙幙偺揤慠慺嵽偵媦偽側偄丅扨撈偱塯偗偽偲傕偐偔暲傋偰塯偗偽偳偆偟傚偆 傕側偄掱偺嵎偑偱偰偟傑偆丅偨偩扨偵怓偑弌偰僉儔僉儔偒傟偄側偩偗側傜揤慠慺嵽傛傝儂儘僌儔儉偲偐巊偭偨儖傾乕偺曽偑丄恖偺栚偱尒偰傛傎偳 旤偟偄丅偱傕僕僊儞僌傕偦偆偩偗偳儂儘僌儔儉僔乕僩巊偭偨儖傾乕偼丄婜懸偵斀偟偰壗屘偐怘偄偑埆偄丅 揤慠慺嵽側傫偰偦傫側偵僉儔僉儔岝傞傕偺偱傕側偄偗偳丄晄巚媍偲怘偭偨傝偡傞丅傑偁恖偺栚偲嫑偺栚偲堘偆偭偰帠偠傖傠偹丂儖傾乕側傫偰暔偼 恖偺栚偱尒偰偍偐偟偔偰傕乭怘偭偰側傫傏乭丂嫑偑偍乣巪偦偆偠傖両偭偰巚偊偽壗偱傕偊偊傢偗偱偡傛偹丅 揤慠慺嵽側傜壗偱傕傛偔怘偭偰丄庽帀旐暍偟偨傕偺傗捠徧乮偹傝傕偺乯偲尵傢傟傞庽帀惢偺儖傾乕偑慡偔怘傢側偄偲尵偆堄枴偱側偔偰丄偦偆偄偆庬 椶偩偗偱塯偗偽怘偆傕偺傕偁傝傑偡丅儊僉僔僐傾儚價丄敀挶奓丄偹傝傕偺偱偼僷乕儖僇儔乕偺僕僃僢僩儖傾乕側傫偐妱偲怘偆傒偨偄偱偡丅 偱傕抣抜偺妱偵怘偄偺埆偄暔傕懡偄傛偆偱偡偹丅 壗偱傕妛幰偺愭惗偺愢偵傛傟偽嫑偺栚偼怓栍傜偟偄丅傕偟嫑偑怓栍側傜柧傞偝偺擹扺偝偊晅偗偰偄傟偽屻偼摦偒曽偝偊堦弿側傜壗偱傕怘偄偦偆 偩偑丄幚嵺偼偦偆偼偄偐側偄丅 僇僣僆偺働儞働儞偱傕壖偵侾侽杮棳偟偰偄傞偲偦偺撪怘偆偺偼侾丄俀杮丄椙偔嬺偆偺偵怘偄晅偄偰庢傝崬傓娫杦偳嬺傢側偄丄嫑傪奜偟偰曻傝崬傓偲 傑偨偡偖偦偺儖傾乕偵嬺偭偰偔傞偲尵偆挷巕偺嬺偄曽傪偡傞丅恖偺栚偱尒傞偲偨偄偟偰曄傢傜側偄傛偆偩偑嫑偵偼傛傎偳巪偦偆偵尒偊傞偺偩傠偆丅 斀懳偵柇側僿僢僪偺応崌丄僕儍儞儃塯偒偺條偵僿僢僪柍偟偺僀僇偺傒偺捈堷偒偺曽偑嬺偭偨傝傕偡傞丅擔杮偱傕媣暷搰偺條偵斾妑揑悈怓偺柧傞 偄応強偱偼丄拑怓偺僂僌僀僗奓傗拑怓偭傐偄愒媿丄儊僉僔僐傾儚價摍偺埫偄怓偺僿僢僪偵椙偔偁偨偭偰偔傞丅 偳偆偟偰傕庽帀旐暍昳偟偐擖庤弌棃側偄応崌偼丄儊僉僔僐傾儚價丄敀挶奓偺僆乕僜僪僢僋僗側僐僫宆偑堦斣柍擄偩偲巚傢傟傑偡丅 拵偺怘偭偨奓偑廮傜偐偔偰悈傪椙偔媧偭偰旝柇側怓偑弌偰嬺偄偑椙偄偲偐丄擔杮傾儚價偺僺儞僋偑椙偄偲偐怓乆側堄尒傕偁傞偺偩偑丄巹偨偪偼 僇僣僆傪掁偭偰偡偖偵巰偺捈慜丄栚偺屻傠攚拞晹暘偵弌傞柧傞偄僽儖乕乮僇僣僆偺嫽暠怓乯偺敪怓偑堦晹弌傞儖傾乕偑堦斣椙偔僸僢僩偡傞偲巚偭 偰偄傞丅 妛幰傗梀嫏偺応崌壖偵掁傟側偔偰傕偦傟偱嵪傓偗偳丄嫏巘偺応崌偼懄惗妶偵塭嬁偡傞偐傜尒嬌傔偼偲偭偰傕僔價傾偱偡丅巹屄恖偲偟偰偼嫏巘 偺愢偑惓夝偩偲擣幆偟偰偄傑偡丅 摦偒怓埲奜偵丄偦偺懠僽儕偺媩妏傪巜僒僢僋摍偺僑儉傪偐傇偣傞偲椙偔嬺偭偨傝偡傞偺偱悈偺摉偨傞帪偵敪偡傞壒傕寢峔廳梫側梫慺偺傛偆偱偡丅 僜僼僩儖傾乕傗僀僇偺傒偺捈堷偒偑嬺偆偺傕側傞傎偳偭偰偆側偢偗傑偡偹乕丂峝偄暔偐傜偼峝偄壒偑弌傞偟丄廮傜偐偄暔偐傜偼廮傜偐偄壒偑弌傞 偟丄廮傜偐偄壒偼廮傜偐偄嫑偺摦偔偲偒偵弌傞壒偵嬤偄偺偐傕偟傟傑偣傫偹丅 傑偁怓乆側巚偄傪弰傜偣側偑傜乽偙傟丂嬺偆偐側乕乿偲偐尵偄側偑傜儖傾乕傪嶌傞偺傕妝偟傒偺儗僷乕僩儕乕偑峀偑偭偰傛偄丅 |

||

| 偐偔偟偰壣側帪娫偵彮偟偯偮嶌偭偰傕堦惗巊偄愗傟側偄検偺僿僢僪偑弌棃忋偑偭偰偟傑偭偨丅 偓傚偉乕丂偳偆偡傫偠傖偙傫側戝検偵丒丒丒 敀挶丒崟挶丒儊僉僔僐丒儈僟僲丒僯儏乕僕乕儔儞僪丒擔杮傾儚價丒僞僇僙奓丒栭岝奓丒僂僌僀僗奓 傾僇媿丒嶳梤 |

||